刚刚,斗门区国土空间分区规划正式发布!

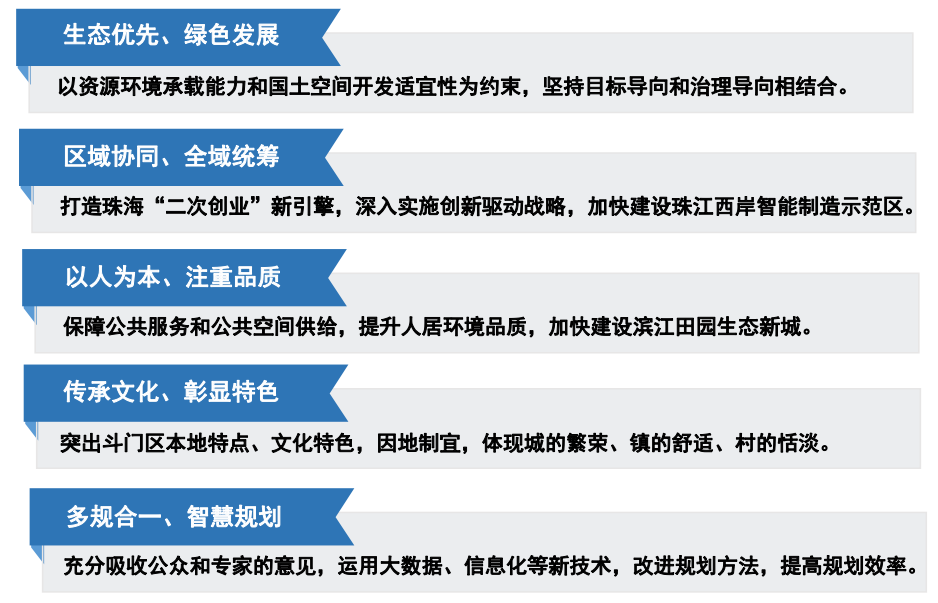

《规划》将秉持生态优先、绿色发展,区域协同、全域统筹,以人为本、注重品质,传承文化、彰显特色,多规合一、智慧规划五大原则,发挥斗门区在珠西与周边城市的协同作用,建设以人民为中心的城市,促进人与自然和谐共生。

那么,斗门国土空间具体如何规划,我们一起往下看!

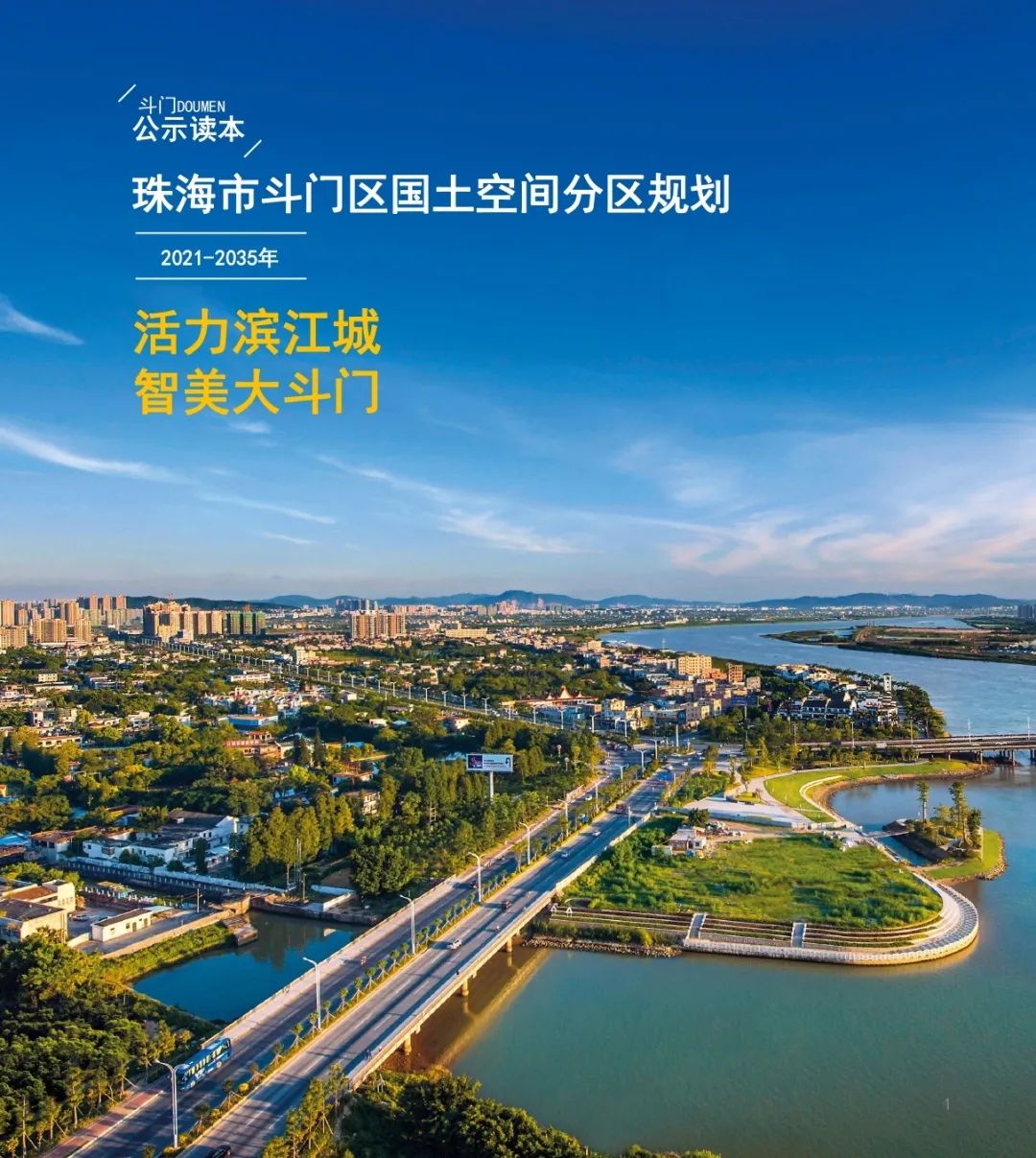

斗门区陆域规划面积约614平方公里,海域规划面积约14平方公里。

规划期限为2021年至2035年。近期目标年为2025年,远期目标年为2035年,远景展望至2050年。

发展方向

《规划》从区域协同、愿景定位、发展规模、空间格局等方向,明确斗门未来发展方向。

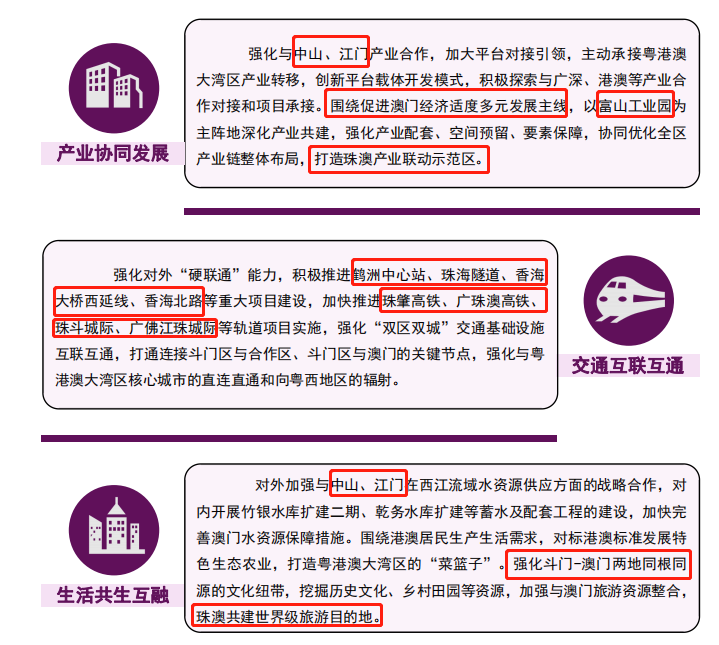

在区域协同方面,斗门将通过产业协同发展、交通互联互通、生活共生互融三大方向进行推进。

值得关注的是,在交通方面,提及了鹤洲中心站、珠肇高铁、广珠澳高铁、珠斗城际等重大项目的实施与建设。

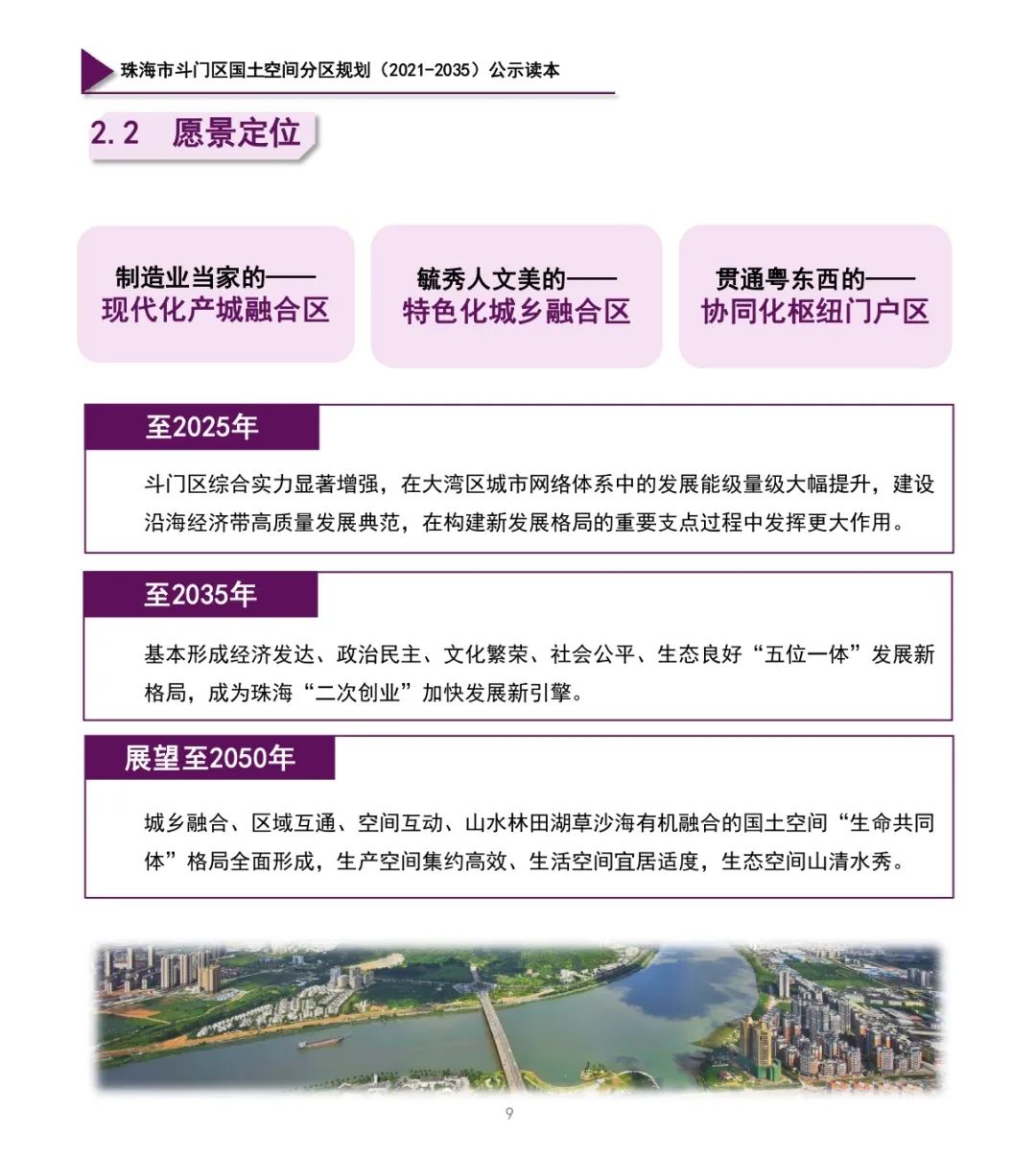

愿景定位方面,打造现代化产城融合区、特色化城乡融合区、协同化枢纽门户区。

愿景定位分为三个阶段,第一阶段至2025年,第二阶段至2035年,第三阶段展望至2050年。

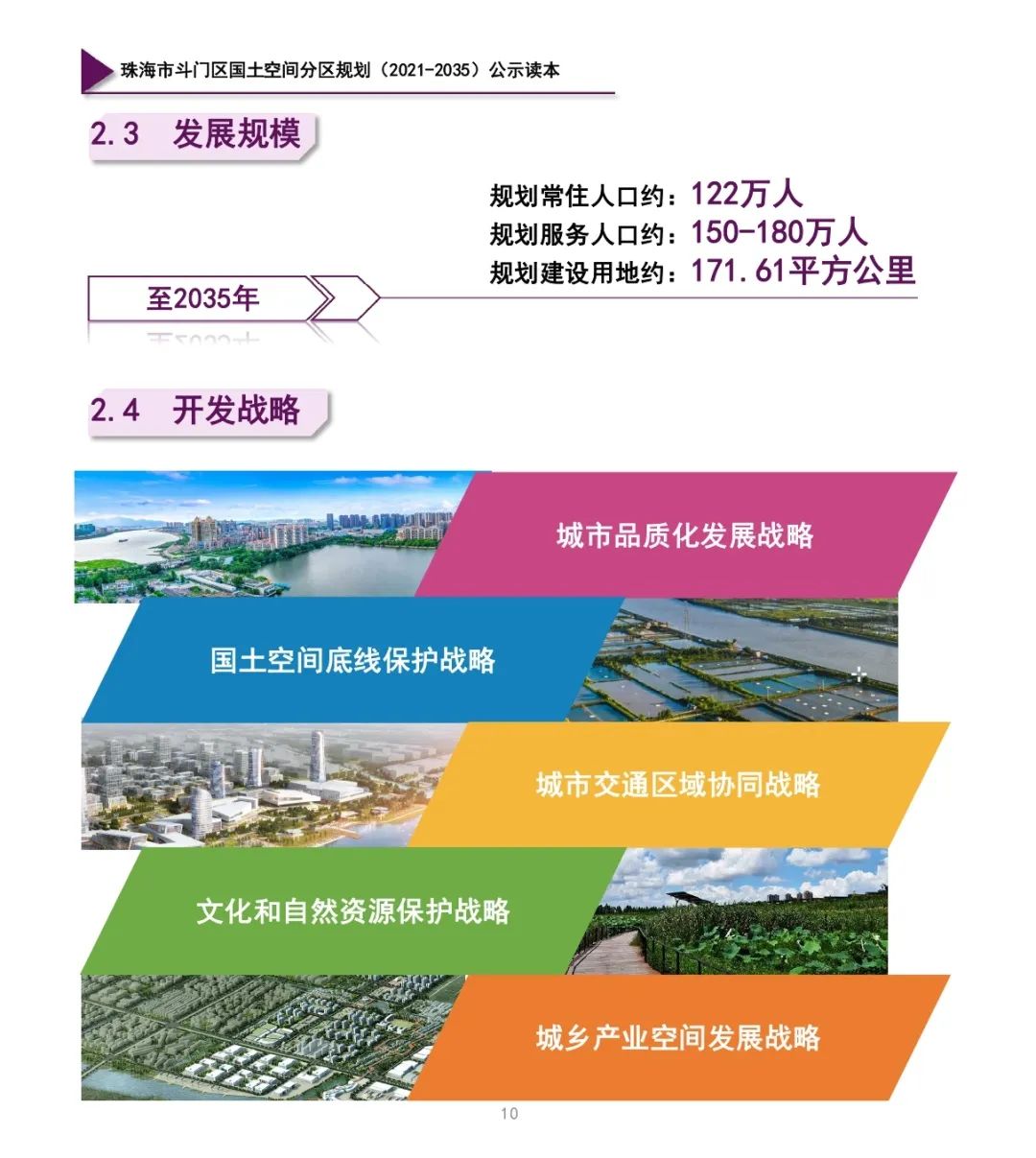

到2035年,规划常住人口约122万人,规划服务人口约150-180万人,规划建设用地约171.61平方公里。

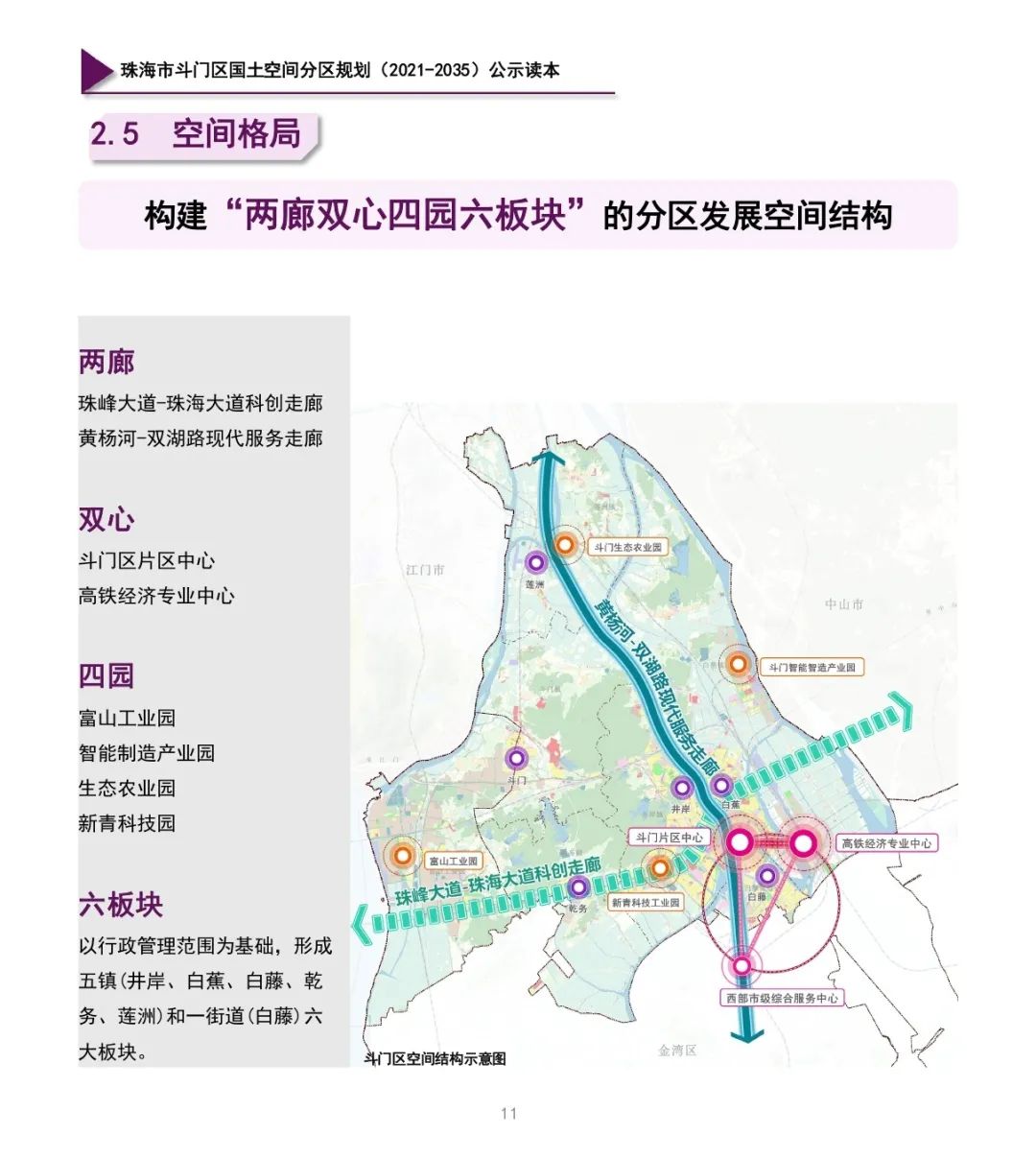

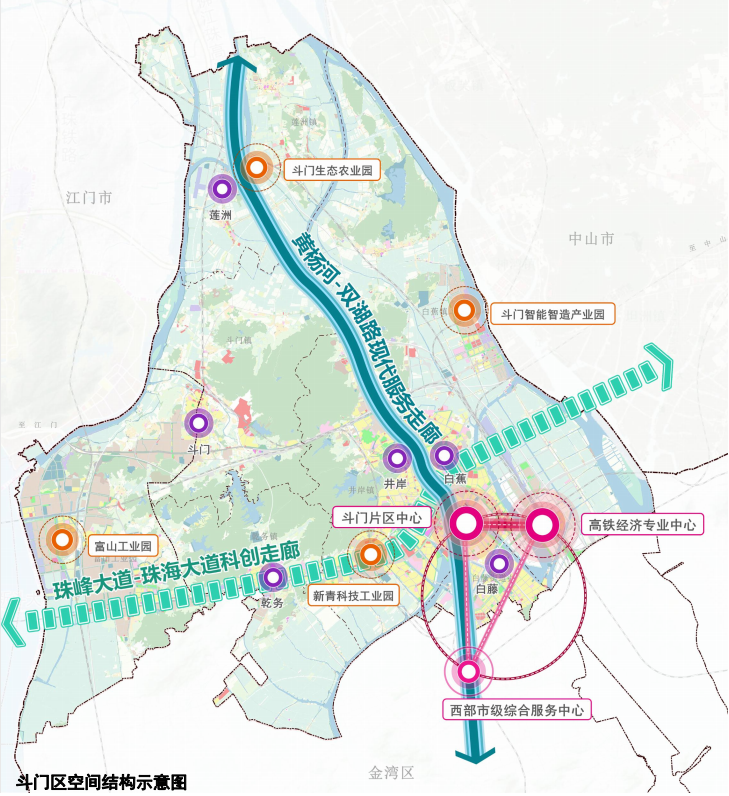

在空间格局上,斗门将构建“两廊双心四园六板块”的分区发展空间结构。

①两廊:珠峰大道-珠海大道科创走廊、黄杨河-双湖路现代服务走廊

②双心:斗门区片区中心,高铁经济专业中心

③四园:富山工业园、智能制造产业园、生态农业园、新青科技园

④六板块:以行政管理范围为基础,形成五镇(井岸、白蕉、白藤、乾务、莲洲)和一街道(白藤)六大板块

探索城乡一体深度融合

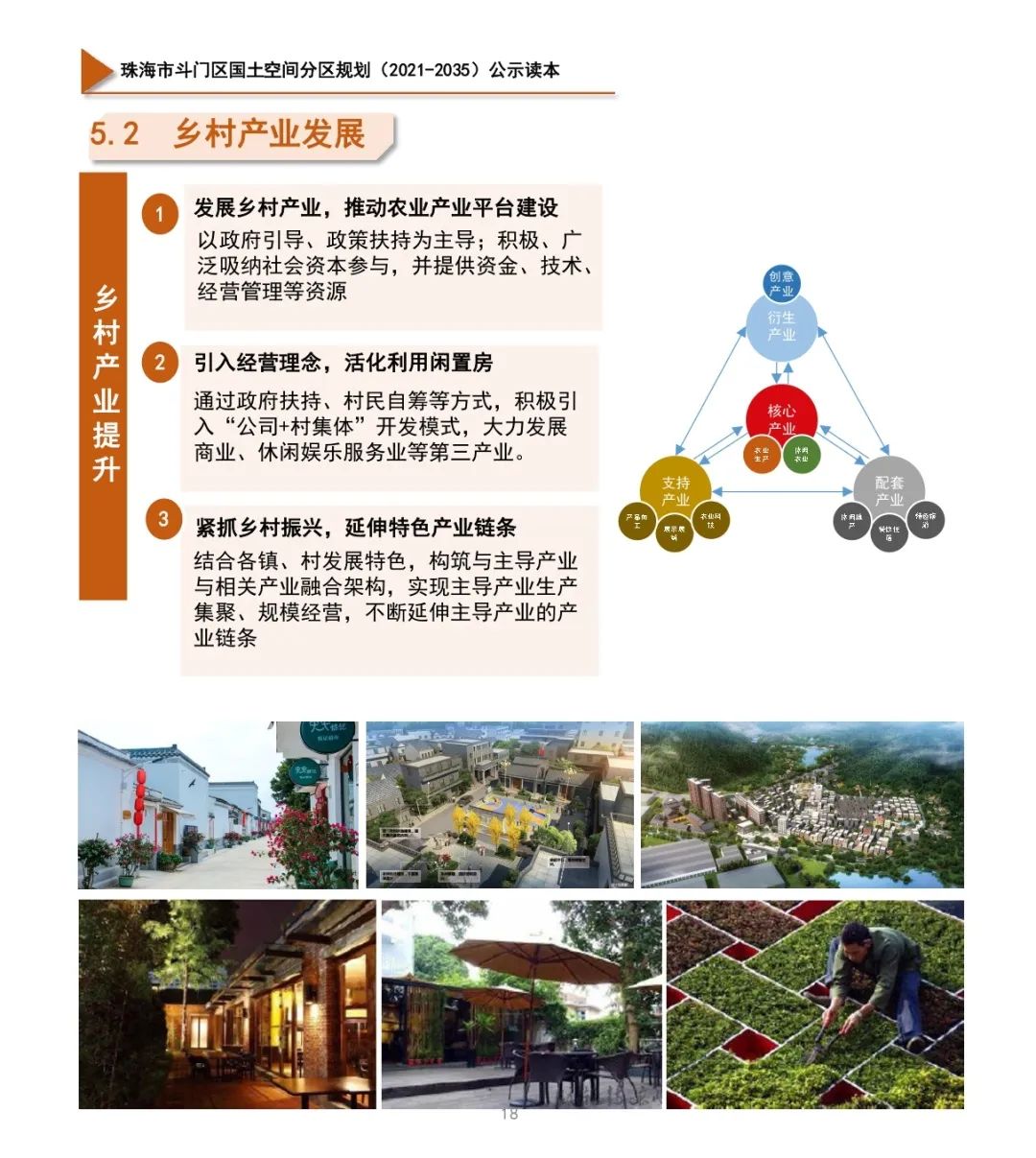

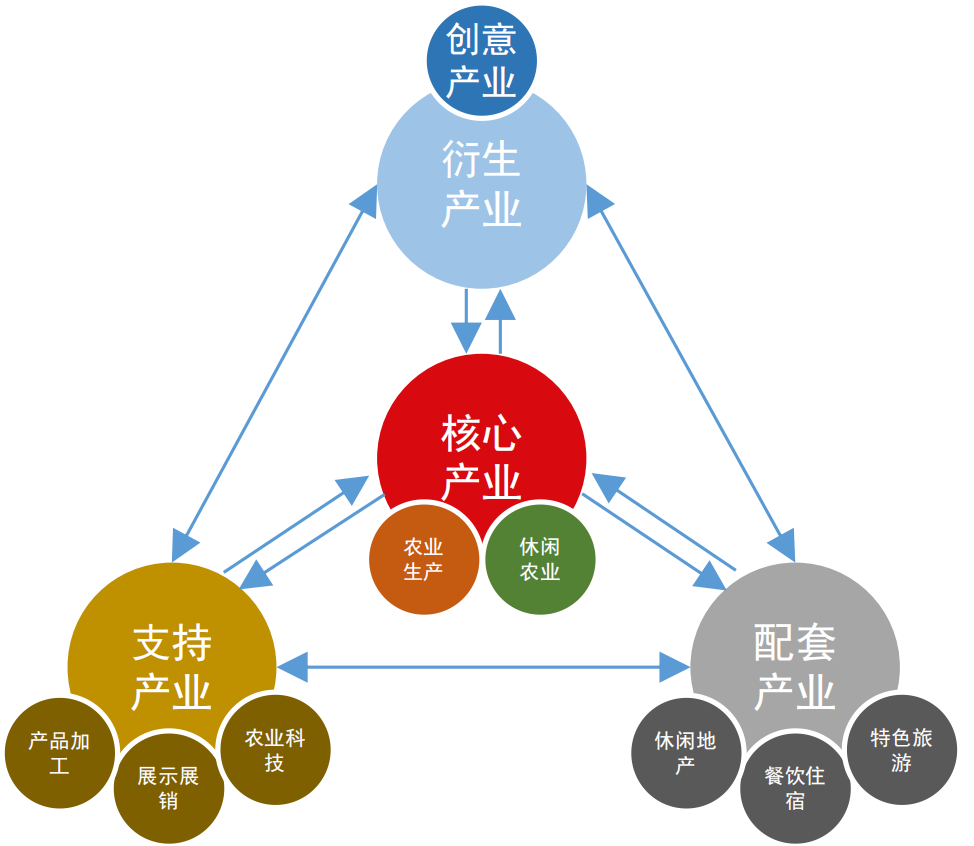

乡村产业发展方面,将通过三个方向提升。

①发展乡村产业,推动农业产业平台建设。

以政府引导、政策扶持为主导;积极、广泛吸纳社会资本参与,并提供资金、技术、 经营管理等资源。

②引入经营理念,活化利用闲置房。

通过政府扶持、村民自筹等方式,积极引入“公司+村集体”开发模式,大力发展商业、休闲娱乐服务业等第三产业。

③紧抓乡村振兴,延伸特色产业链条。

结合各镇、村发展特色,构筑与主导产业与相关产业融合架构,实现主导产业生产集聚、规模经营,不断延伸主导产业的产业链条。

城市能级量级提升

《规划》从产业、交通、设施配套等方向,实现城市跨越,推动城市能级量级提升。

制造业当家,富山工业园、斗门智能制造经济开发区、新青科技工业园、斗门生态农业园四大产业园共建珠西产城融合发展高地。

园区重点发展“新一代电子信息+智能家电+高端装备制造”产业,把握5.0产业新空间建设机遇,加快标准厂房建设,完善园区配套水平。

以新一代信息技术、智能制造装备产业为引领,在空间载体、基础设施、公共创新平台等方面加大投入力度,提升园区专业化配套水平。

新青科技工业园:园区继续发挥新一代电子信息和新能源产业优势,重点促进产业链升级,“腾笼换鸟”推动闲置厂房出租或转让。

在粮食生产、花卉蔬果种植、渔业养殖等产业基础上,推进传统农业与现代互联网、加工、物流等现代服务相结合,打造斗门特色农业品牌。

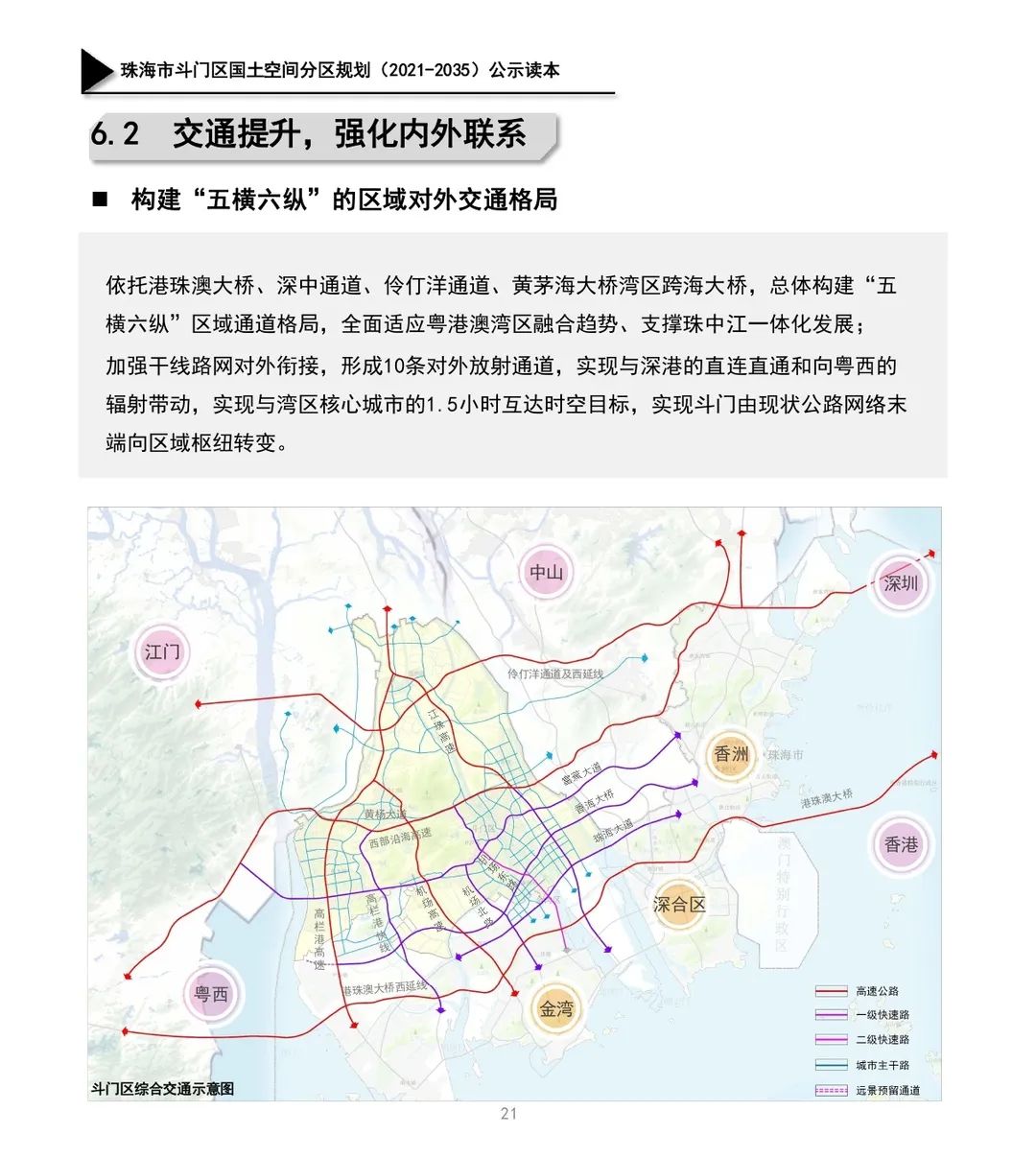

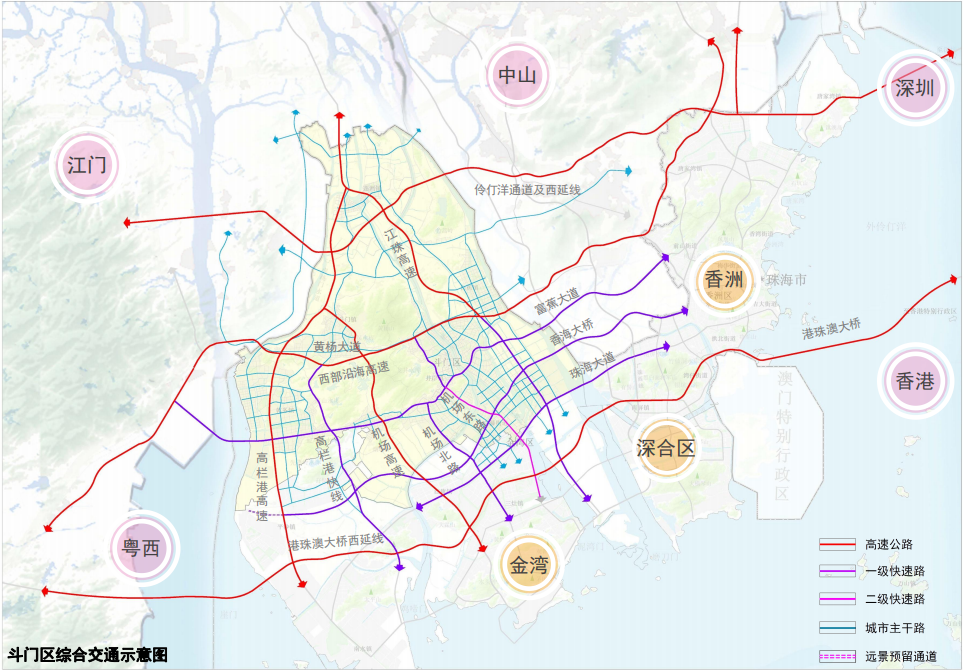

①构建“五横六纵”的区域对外交通格局

依托港珠澳大桥、深中通道、伶仃洋通道、黄茅海大桥湾区跨海大桥,总体构建“五横六纵”区域通道格局,全面适应粤港澳湾区融合趋势、支撑珠中江一体化发展;

加强干线路网对外衔接,形成10条对外放射通道,实现与深港的直连直通和向粤西的辐射带动,实现与湾区核心城市的1.5小时互达时空目标,实现斗门由现状公路网络末端向区域枢纽转变。

②联系珠中江、辐射粤西的区域综合交通。

依托高铁、机场、港口和区域通道,完善区域综合交通体系,形成联系珠中江、辐射粤西、沟通港澳的一体化区域交通格局,支撑斗门城市空间拓展。

以珠海中心站(鹤洲)高铁枢纽为核心,依托莲洲通用机场枢纽、斗门港枢纽、新青枢纽及富山枢纽,构建体系完善、层次多元、紧密衔接城市、高效服务产业的枢纽体系。

以市域高速铁路为核心,结合城际轨道、普通铁路和城市轨道,构建多层次、一体化、四通八达的轨道交通网络,建设大湾区轨道上的斗门。

依托市域完善的高快速路网,支撑组团的高效联动和城市空间格局拓展

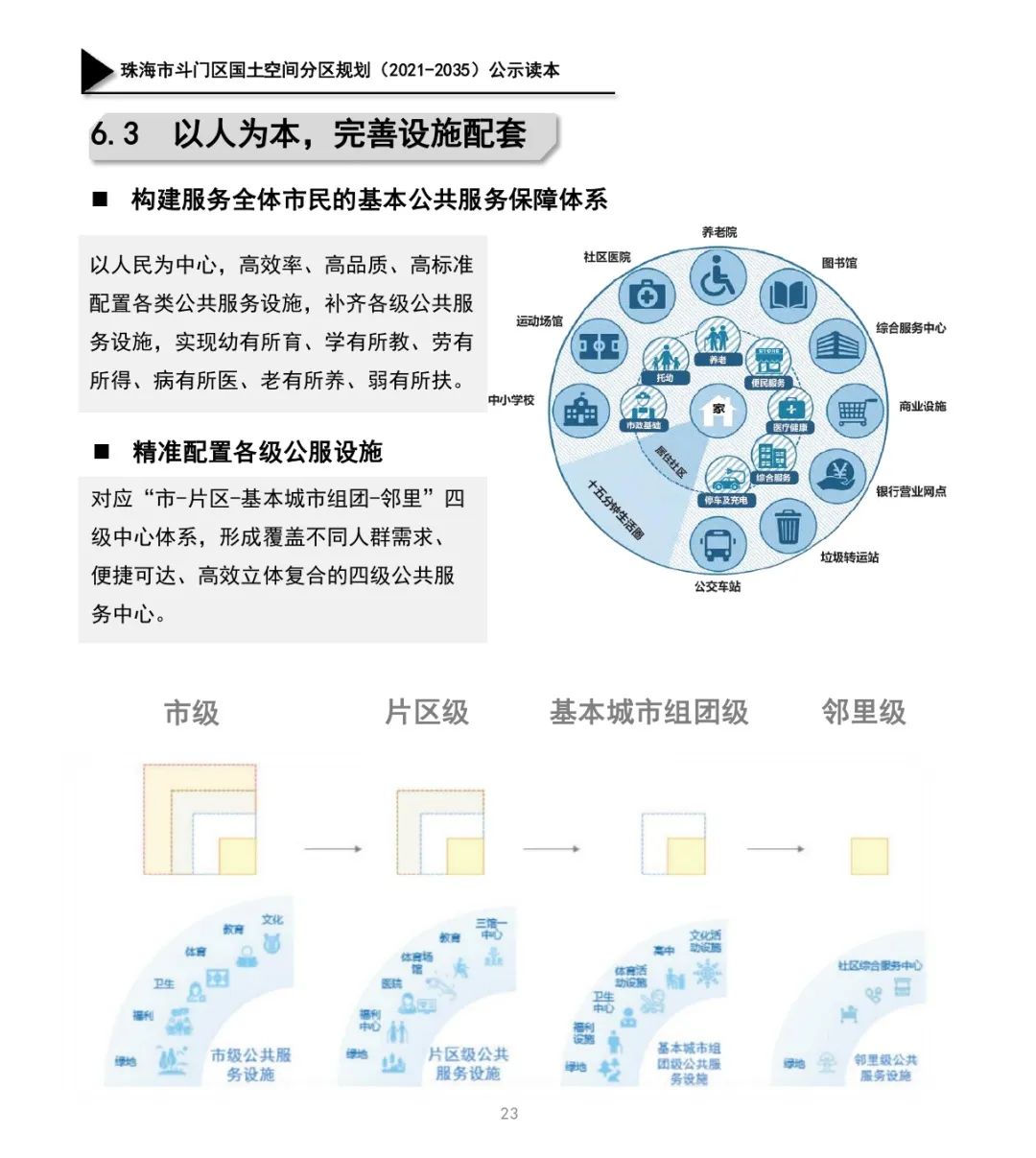

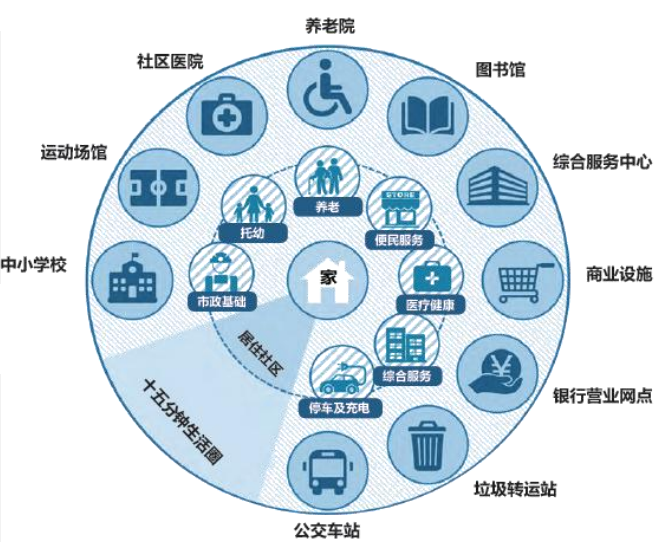

①构建服务全体市民的基本公共服务保障体系。

以人民为中心,高效率、高品质、高标准配置各类公共服务设施,补齐各级公共服务设施,实现幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、弱有所扶。

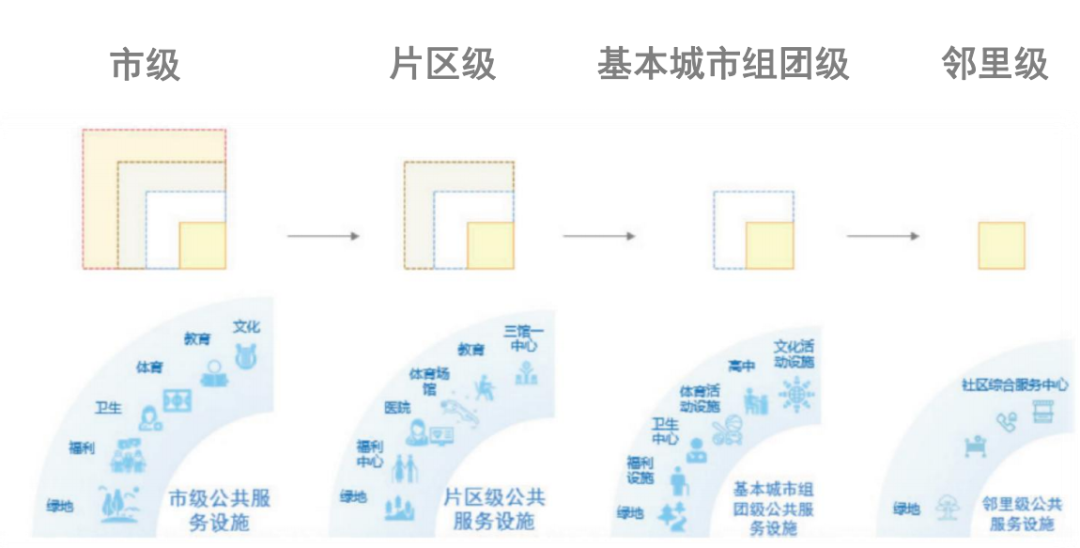

②精准配置各级公服设施。

对应“市-片区-基本城市组团-邻里”四级中心体系,形成覆盖不同人群需求、便捷可达、高效立体复合的四级公共服务中心。

③完善各类公共服务设施体系

建立高效集约的行政办公服务体系;谋划均衡优质的公共文化服务体系;构建公平优质、均衡发展的教育事业体系;建立层次丰富、多元共享的全民健身体系;夯实医疗卫生体系,推行“医养结合”;补充完善四级社会福利设施体系。

文化传承

①历史文化保护

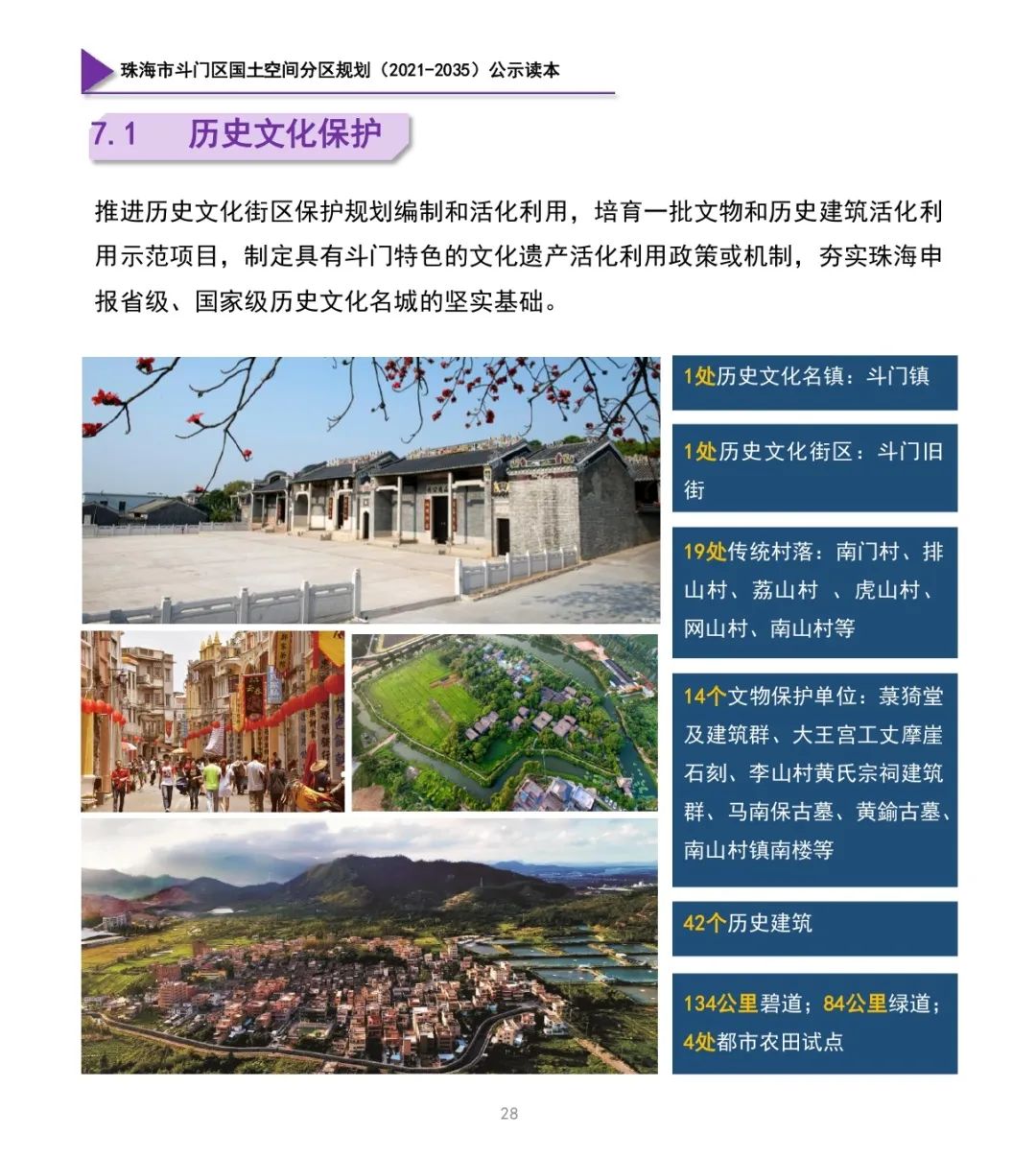

推进历史文化街区保护规划编制和活化利用,培育一批文物和历史建筑活化利用示范项目,制定具有斗门特色的文化遗产活化利用政策或机制,夯实珠海申报省级、国家级历史文化名城的坚实基础。

1处历史文化名镇:斗门镇

1处历史文化街区:斗门旧街

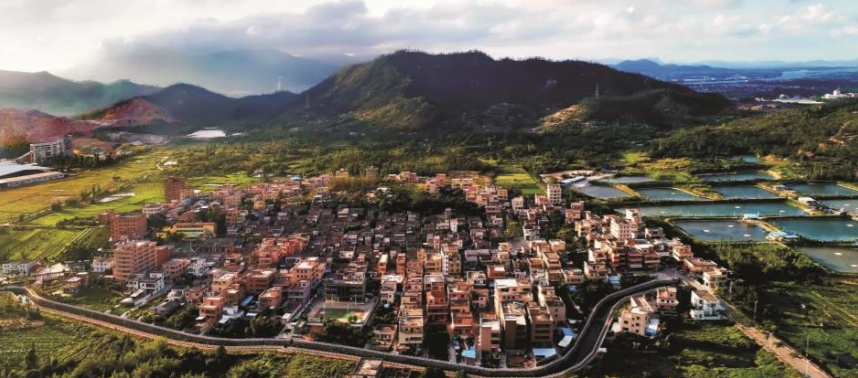

19处传统村落:南门村、排山村、荔山村 、虎山村、网山村、南山村等

14个文物保护单位:菉猗堂及建筑群、大王宫工丈摩崖石刻、李山村黄氏宗祠建筑群、马南保古墓、黄鍮古墓、南山村镇南楼等。

42个历史建筑

134公里碧道;84公里绿道;4处都市农田试点

②历史人文传承

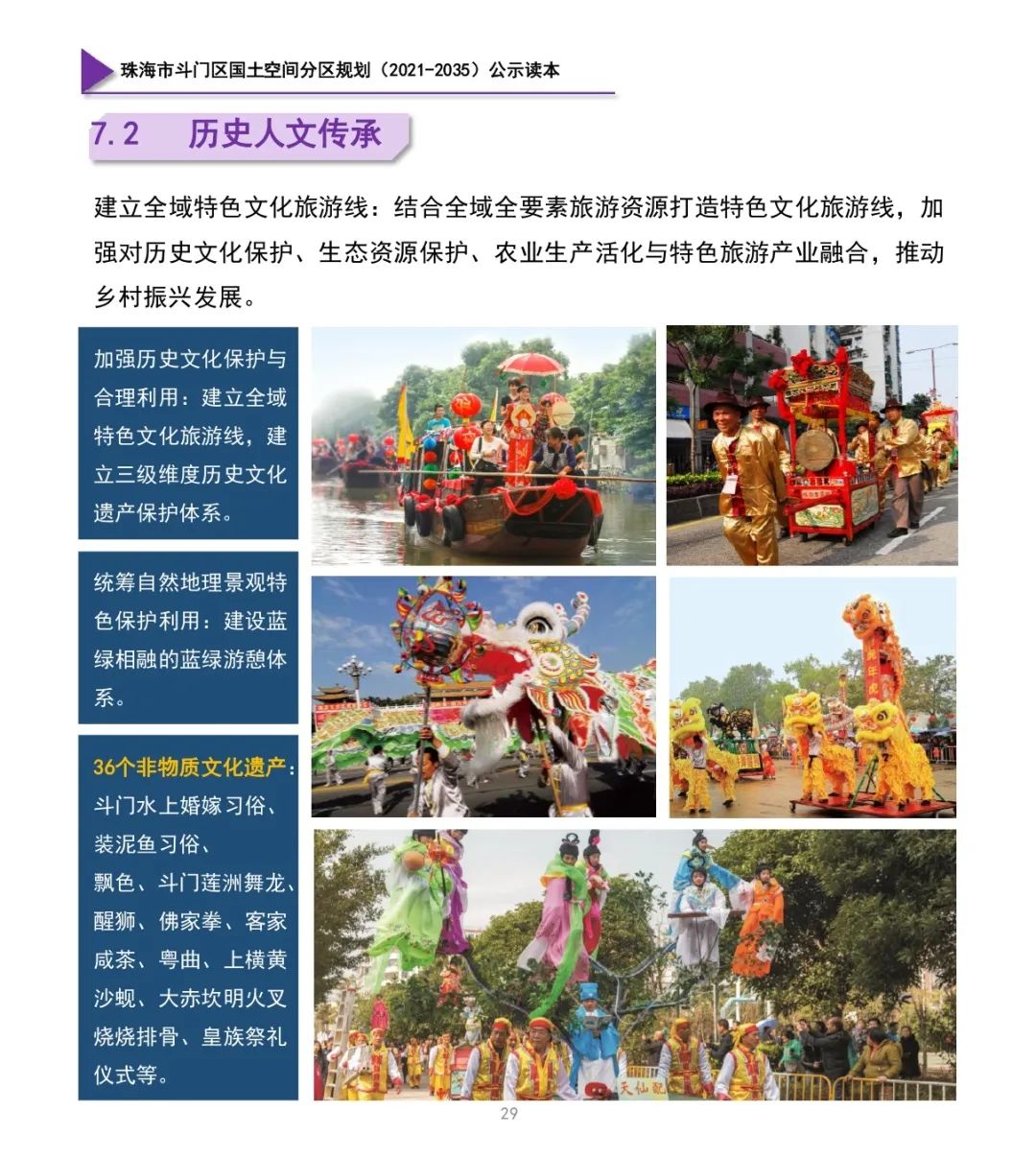

建立全域特色文化旅游线:结合全域全要素旅游资源打造特色文化旅游线,加强对历史文化保护、生态资源保护、农业生产活化与特色旅游产业融合,推动乡村振兴发展。

加强历史文化保护与合理利用:建立全域特色文化旅游线,建立三级维度历史文化遗产保护体系。

统筹自然地理景观特色保护利用:建设蓝绿相融的蓝绿游憩体系。

36个非物质文化遗产:斗门水上婚嫁习俗、装泥鱼习俗、飘色、斗门莲洲舞龙、醒狮、佛家拳、客家咸茶、粤曲、上横黄沙蚬、大赤坎明火叉烧烧排骨、皇族祭礼仪式等。

最后,附上《斗门区国土空间分区规划》公示读本